あらためて、白耳義探偵小説のパサージュ

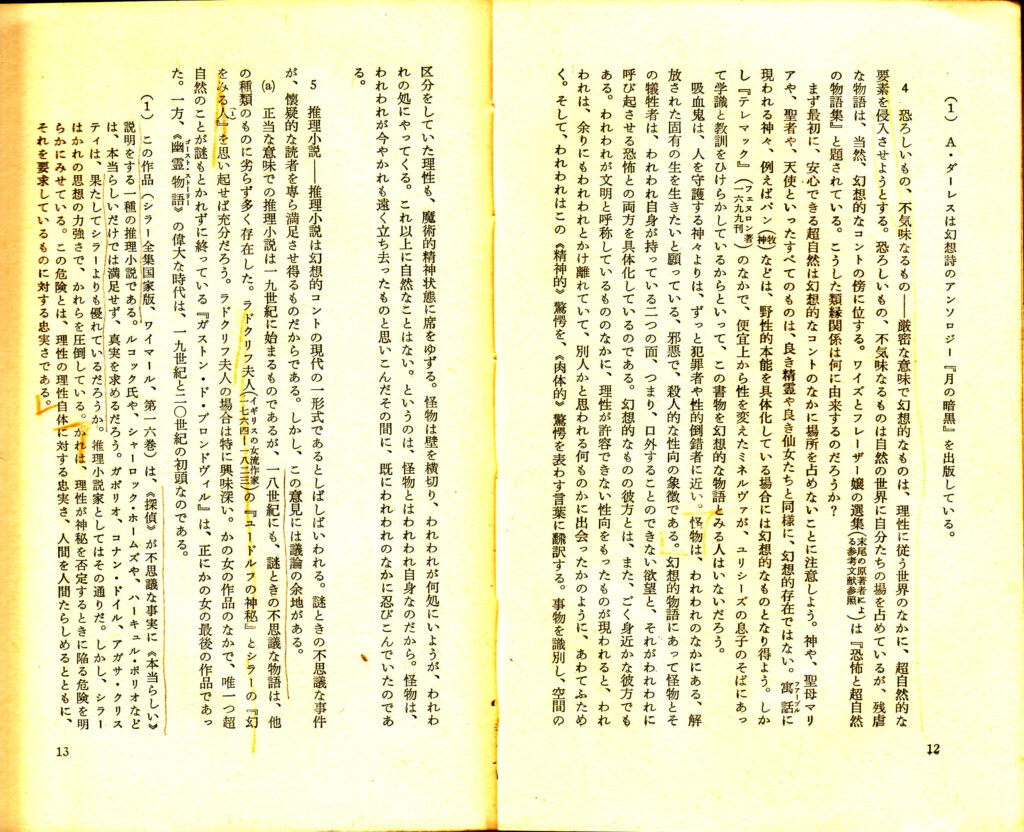

この作品(『幻をみる人』ーーシラーの『招霊妖術師』)は、「探偵」が不思議な事実に「本当らしい」説明をする一種の推理小説である。ルコック氏や、シャーロック・ホームズや、ハーキュル・ポリオなどは、本当らしいでは満足せず、真実を求めるだろう。ガボリオ、コナン・ドイル、アガサ・クリスティは、果たしてシラーよりも優れているだろうか。推理小説家としてはその通りだ。しかし、シラーはかれの思想の力強さで、かれらを圧倒している。かれは、理性が神秘を否定するときに陥る危険を明らかに見せている。この危険とは、理性の理性に対する忠実さ、人間を人間たらしめるとともに、それを要求しているものに対する忠実さである。

推理小説のすべてが、現実と離れた幻想物語というわけではない。謎ときの異常事件は、多くの場合、密室のテーマをめぐって構成された物語のなかに姿をみせる(ガストン・ルルー、ディクソン・カー)。大部分の古典的探偵小説では、犯人の発見は困難を極めるけれど、読者は超自然の戦慄を感じることはない。ただ、犯人と幻想的な怪物との間にはある関連があることだけをいっておこう。いずれも、一種の迷信じみた恐怖のいりまじった、道徳的に非難すべきことをわれわれに感じさせる。

『フランス写本』(「闇の路地」の第二部)と題するジャン・レイの物語のなかで語り手は、ある街がどこにあるかと尋ねる。この街は誰も知っていないのだが、かれはその街が存在することを知っている。そして、遂にかれはその街を発見し、そこに入っていくーーこれは未だかつて誰にもなし得たことではなかった。かれはその街に全く同一の三軒の家を見出す。(これは「自同律の原理」と相矛盾することである)。かれは一つの高価な品物を奪い去るが、翌日になると、全く同じ品物が同じ場所にまだ見受けられる。こうした空間に於ては、人間の行為は何の役にも立たない。

ルイ・ヴァックス『幻想の美学』(一九六〇) 窪田般彌訳 白水社 一九六一 13、14、32ページ(固有名詞の表記はママ)

ああ書いておけば良かった05 シラー(08.04記事)の補足

コメントを送信