マルセル・エイメ覚書2

次は、変身テーマについて。

『第二の顔』(一九四一)の主人公は、ある日、突然に変身してしまう。冴えない風貌の中年男から、十歳は若い美青年に変わる。エイメが変身テーマの作家だとすれば、その長編版の代表作ともいえるだろう。

物語は、この人物の一人称で淡々と語られる。カフカの気の毒な青年は、ある朝、おぞましい害虫のすがたになっている自分を発見するのだが、エイメの中年男は普通の男の願望にある映画スターのような美形青年に変身する。気づくのは、役所に行って書類を提出したところ、本人の写真が必要といわれたことからだった。作者は、この突然のまったくの超自然現象の説明をいっさい省いている。主人公も、他人から不審がられて初めて気づく、といった迂闊ぶりをふりまく。

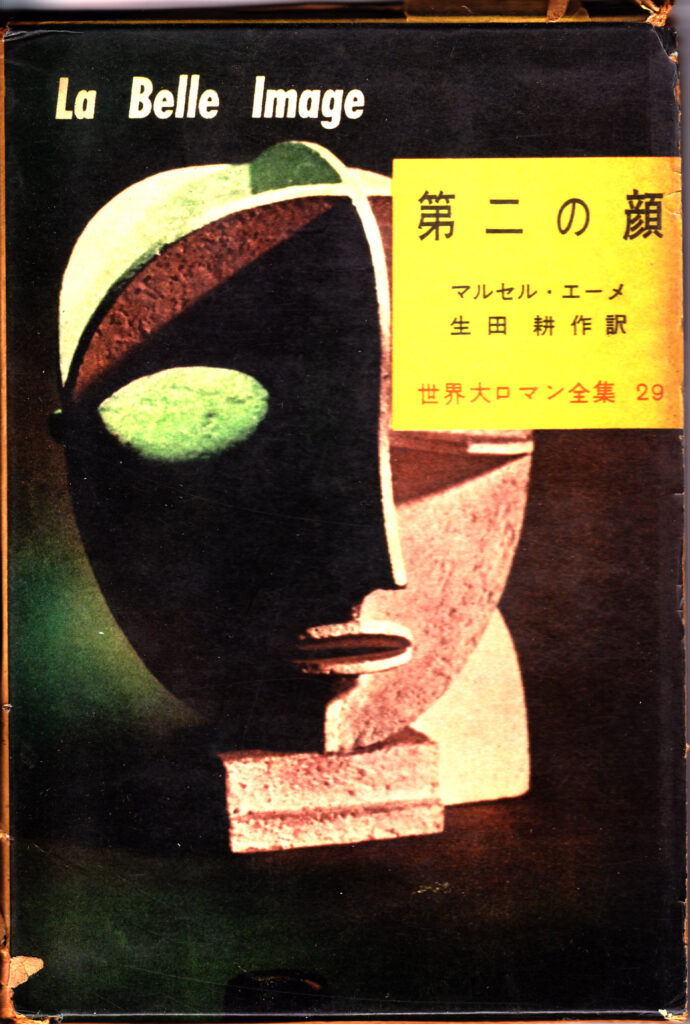

初紹介は『世界大ロマン全集29』(一九五七)。同じ出版社の推理文庫で再刊(一九八二)されているので、一般には探偵小説の変わり種としての位置は確定しているのかもしれない。

翻訳者の生田耕作は「あとがき」に書いている。

まことに不思議な小説である。推理小説、心理小説、ユーモア小説、哲学小説、幻想小説、写実小説、以上の名称のどの一つをとっても、みな当てはまるように見えて、厳密にはそのいずれにも属さないという、風変りな新形式の小説である。[…]理屈抜きにだれが読んでも、肩がこらずおもしろい、スマートな「おとな」の小説である。

同じ「あとがき」のデータだが、エイメの風采は喜劇役者のバスター・キートンにそっくりだったという。掲載されている著者写真は、くたびれ果てたキートン、といったところだ。

そうして『第二の顔』は、キートンの顔からジェラール・フィリップが現われてきた、というファンタスティックな状況から始まる。声はそのまま、身体は少し痩せた程度。他の部位については言及がない。思考や性格にも変化なし。美青年になったから他人の眼が違ってくるだけで、本人の面白味のない人格は引き継がれている。

顔が変わったので、本人であるとの主張を証明できない。やむを得ず、彼は、二重生活をする破目になる。本人所持の現金などは手元に置き、本人であることの痕跡を手紙などの手段で残し、美青年としての自分の生活を確保していく。探偵小説に活かせるはずの設定は、この冒頭部分にあり余るほど敷かれているのだが、驚くべきというか、ストイックというか、作者は、これらをストーリーの展開要素から、ばっさりと切り捨ててしまう。主人公は、二重生活の快楽を満喫するどころか、美形をもってしても取りはらえない[人生の苦役]に相対しつづける。

これは、ベンヤミンがポオの「群集の人」についていったのと同じ意味で、骨格だけの探偵小説だ。

コメントを送信