アポリネールの一九一三年

フランス文学界にとっての「驚異の年」、一九一三年は洪水のように傑作を生んだ。プルーストの『スワンの家の方へ』、アラン=フルニエの『グラン・モーヌ』、アポリネールの『アルコール』、ロジェ・マルタン・デュ・ガールの『ジャン・バロワ』、ヴァレリー・ラルボーの『A・O・バルナブース全集』、[…] これほどおびただしい成果を生む時代が長続きするはずもなく、その無軌道ぶりに歯止めをかけるためにも、戦争は起こるべくして起こったようにさえ思われた。

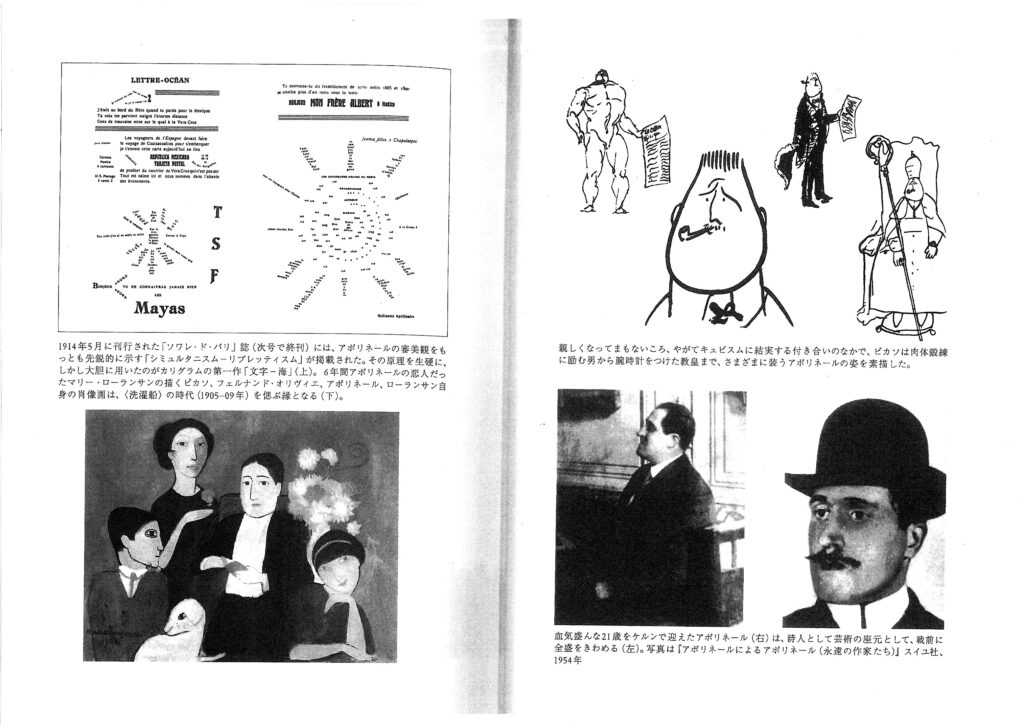

アポリネールが作家としての頂点をきわめた時期は、パリをはじめ各地で芸術界の活動が沸点に達する一九一三年とぴたりと符合した。「戦前」は今まさに、無謀とも思える予言を的中させようとしていた。アポリネールにとってもっとも実り多い季節は四月に訪れた。代表作二点が、あつえ向きの順番でーーつまり同時にーー刊行されたのである。ピカソによる肖像を口絵に添えた「詩作一八九八ー一九一三」、『アルコール』が世に出るのを待ちかまえていたように、キュビズム絵画の図版四〇点をふくむ『美的省察 キュビズムの画家たち』が出版された。

しかし、アポリネールの書く物語の筋立てが途方もない出来事から構成されているのは、同時代の生活を神話の域に高めようとする努力の現われとみてよい。過去にはさまよえるユダヤ人、難解な異端の説、詐欺まがいの奇跡、そしてヨーロッパ各地に伝わる異教の民話など、心にとり憑いて離れない伝説の数々がある。未来はポー、ヴェルヌ、ウェルズ、ジャリ、アレー、探偵小説、そして『ファントマ』の著者などが想像力を逞しくして思い描いた限りない発明発見の予感に満ちている。一九一四年に「ソワレ・ド・パリ」誌が『ファントマ』シリーズとニック・カーターを文学の古典とする論陣を張ったことからも、物語の筋立てとその背景をなす心理把握のしきたりに対するアポリネールの考え方が読み取れる。

『祝宴の時代 ベル・エポックと「アヴァンギャルド」の誕生』ロジャー・シャタック 一九五五 木下哲夫訳 白水社 二〇一五 50、384、413ページ

アポリネールは、古き良き時代の探偵小説とアヴァンギャルドを媒介する位置に、たしかに立っていた。

アポリネールの交差点は一九一三年にあった。

『北米探偵小説論』の第Ⅰ章は「文芸復興・一九一三年」となっていた。74から93ページ。同時期のフランスには、アポリネールがいた、という事実に、あらためて思い当たる。

アンドレ・ブルトンの『黒いユーモア選集』(一九四〇)に記されたアポリネール論。シュルレアリスム[第三宣言]ともいうべきこのアンソロジーは、シュルレアリストと探偵小説との冷たい相愛関係を、ブルトンの下意識(もしくは、超自我)において暴露してしまった文書のようにも読める。

コメントを送信