ブルトン覚書

フランス探偵小説の戦間期を考えるにあたって、シュルレアリスムとの関連は、どうしても除外できない項目となる。英米においては黄金期といわれる収穫があった。それに伍するフランス語作品は、シムノンを除くと有力な名前がない。一種の[低迷]の理由は、どこにあるのか。

といって、ここに深遠な問題が見つけられるわけではない。端的にいって、シュルレアリスムとは探偵小説の[出来損ない]にほかならない。

今日ふりかえってみて、シュルレアリスムは自己〈ゼルプスト〉とは何かについて、何ら有益な議論を提供していない。

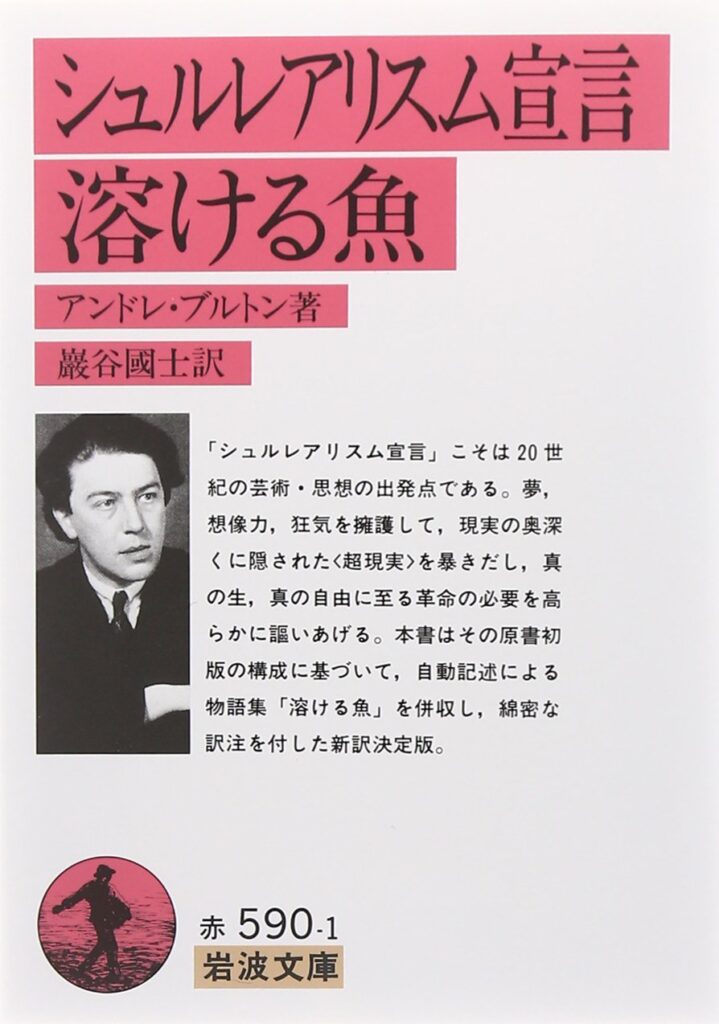

アンドレ・ブルトン(一八九六ー一九六六)は、『シュルレアリスム第一宣言』(一九二四)において、「わしは魚座のポワソン・ソリブレなるぞ」と、おごそかにのたまわった。宣言とは、威勢のいいことを言いっ放しにすればいい。彼は主義主張を実作化する義務には駆られなかった。たとえば、密室のなかで「溶ける魚」=[消失する犯人]を描こうなどとは、夢にも想わなかった。ーーカミが、密室のなかで消失する大蛇の馬鹿噺を描いた類いの試みは、果たさなかった。

『ナジャ』(一九二八)が『宣言』の実践篇だとすれば、これは、何と貧しい現実の記録だろうか。作者は描写する代わりに、多数の写真図版を挿入して、事件の背景を語った。その点においては、都市の群集〈マルチチュード〉のなかから忽然と現われる「通りすがりの女」の肖像を掴みかけていた。端緒は手にしていたのだ。しかし、結果として、『ナジャ』は、ナジャという女ともだちの肖像を取り逃がした敗北の記録だ。

だが、現実否認を旗印とした「溶ける魚」の御曹司(または、法王)としては、その立場上、敗北を認めるわけにはいかなかった。「私とは誰か」と書き出し、結語もそこで締め、ナジャをテクストの詩語のなかに封じこめようとした。ブルトンおよびシュルレアリスムの二元論的な「私」理解では、当然、これ以外の結論にはならない。自己〈ゼルプスト〉を分解していっても、自我とその奥にある超自我といった、ごく単純な二層構造に行き当たるだけだ。女主人公は、テクストのなかで息づくことしか出来ない。

『ナジャ』は、記録者を兼任した探偵が犯人(ヒロイン)を追跡・捕捉する物語として構想されることによって、より衝撃的な作品になりえただろう。私的な青春との訣別にまつわる感傷と居直りが混じりこむことは致し方ないとして、より方法的な探偵小説として構成すれば、テーマはもっと鮮明になったはずだ。

それを妨げたのは、彼のシュルレアリストとしての矜持だった。

S・S・ヴァン・ダインの『探偵小説二十則』と、『第一宣言』を比較してみること。逐語的にたどっていくと、両者が、異なる方向から同じ人間的現実の把握を目指していたことを確認できるだろう。

コメントを送信