五十年ぶりの『フランス文学史』

この頃、この五十年ぶりを、思わず連発する癖がついて困る。

再読した『レ・ミゼラブル』のなかでいちばん潑溂としていたのは、九二歳のジルノルマン氏だった。

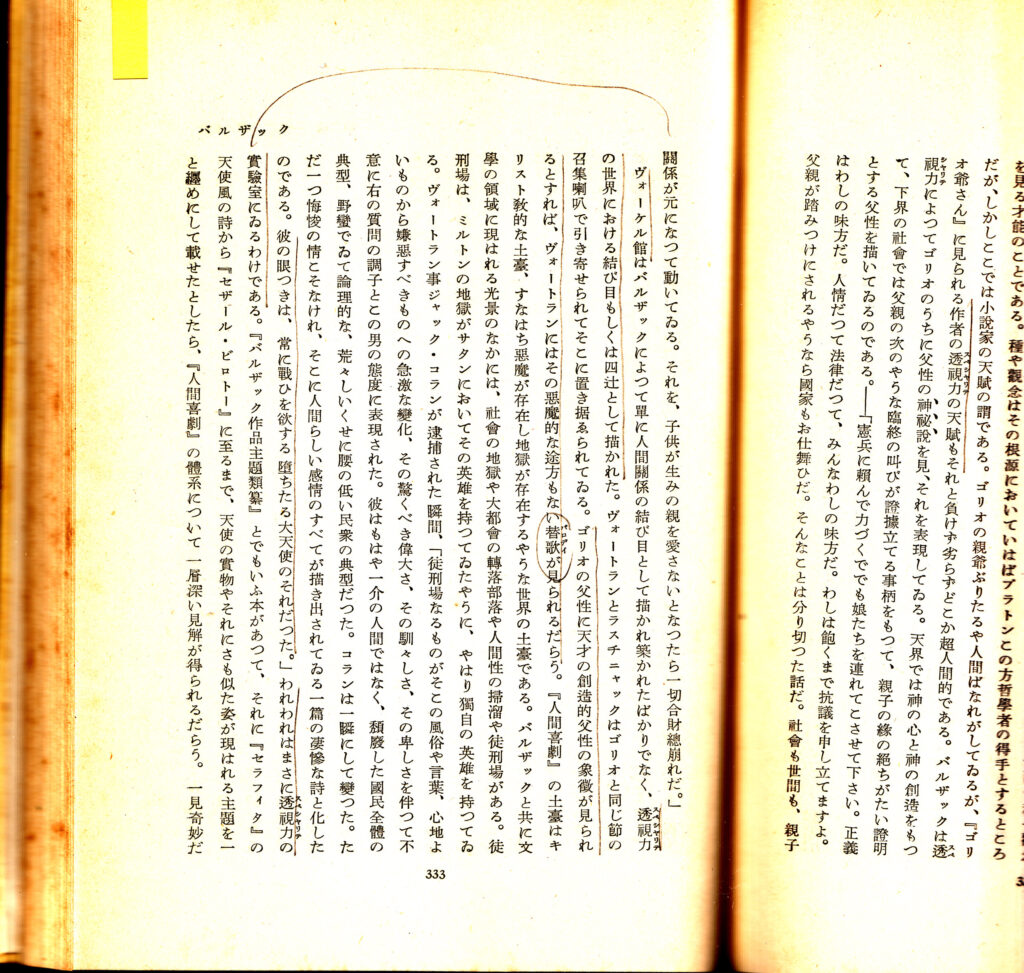

アルベール・ティボーデの『フランス文学史』は、やはり『ゴリオ爺さん』に関して、本質を射当てている。ーーその下宿屋ヴォーケル館は、見者〈ヴォワイアン〉バルザックの透視力の十字路であり、坩堝の中心だった、と。

ゴリオの父性に天才の創造的父性の象徴が見られるとすれば、ヴォートランにはその悪魔的な途方もない替歌〈パロディ〉が見られるだらう。

ーー水野亮訳 ダヴィッド社 一九六〇 上333ページ

要するに、ゴリオに体現される父性こそバルザック世界の最高の山巓であり、他の人物要素はゴリオを中心に配される、といっている。本稿は下書き段階なので、かなり端折って略述するにとどめるが、ティボーデの見解は、むしろ逆に読み解かれなければならない。つまりーーゴリオこそがヴォートランのパロディ(戯画)にほかならない、ということだ。ティボーデは間違っていたのではない。「正解」はこれしかないというかたちで、公式見解を示したのだ。バルザックの宗教思想に照らせば、それ以外の解釈はくだしようがない。ゴリオがパロディなら、バルザックのカトリック教義もパロディになってしまう。

ティボーデは礼節をもって、この問題を処理し、公式見解を書きつけることによって、真逆の含意を暗示したしたのではないか。ーー引用文の読み解きは、以上。

コメントを送信