ロシアの侵略戦争

逢坂冬馬の『同志少女よ、敵を撃て』は、2021年11月(ロシアによるウクライナ侵攻の前夜となる)に刊行され、翌年の読書界の話題をさらった新人賞受賞作。話題になった要因は、独ソ戦のさまざまな局面を素材に、日本人作家がスケールの大きなドラマを描ききったところにある。

ヒロインは18歳の女性狙撃手。

敵ナチスへの復讐と憎悪をバネに「殺し屋」としての訓練を受ける。結末は、戦勝の後に、新たな「敵」を見い出さざるをえなかった彼女の修羅を直視する。

エンターテイメント作家が、第二次大戦のヨーロッパを舞台にとり、しかも資料をよく読みこみ、俗悪な歴史修正主義に毒されることなく作品化する例は、深緑野分『ベルリンは晴れているか』2018 あたりから現われはじめた。

そうした題材が汎く受け容れられるという事実は、「この国の若い読者」が歴史修正主義の愚昧にたいして柔軟な免疫を身につけていることを証するのだろうか。

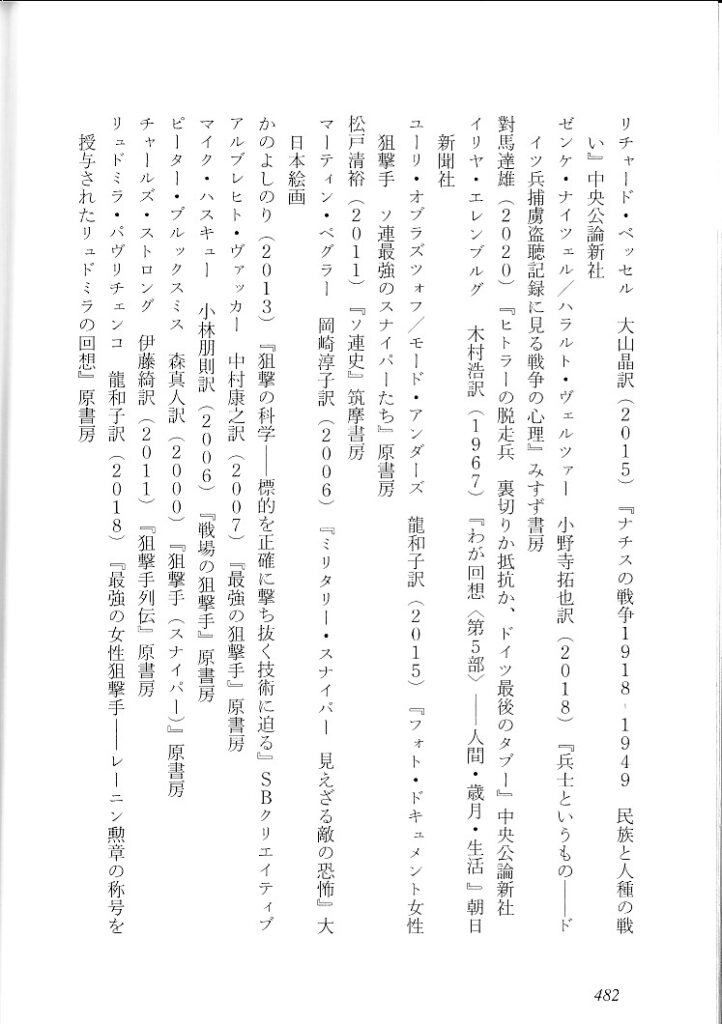

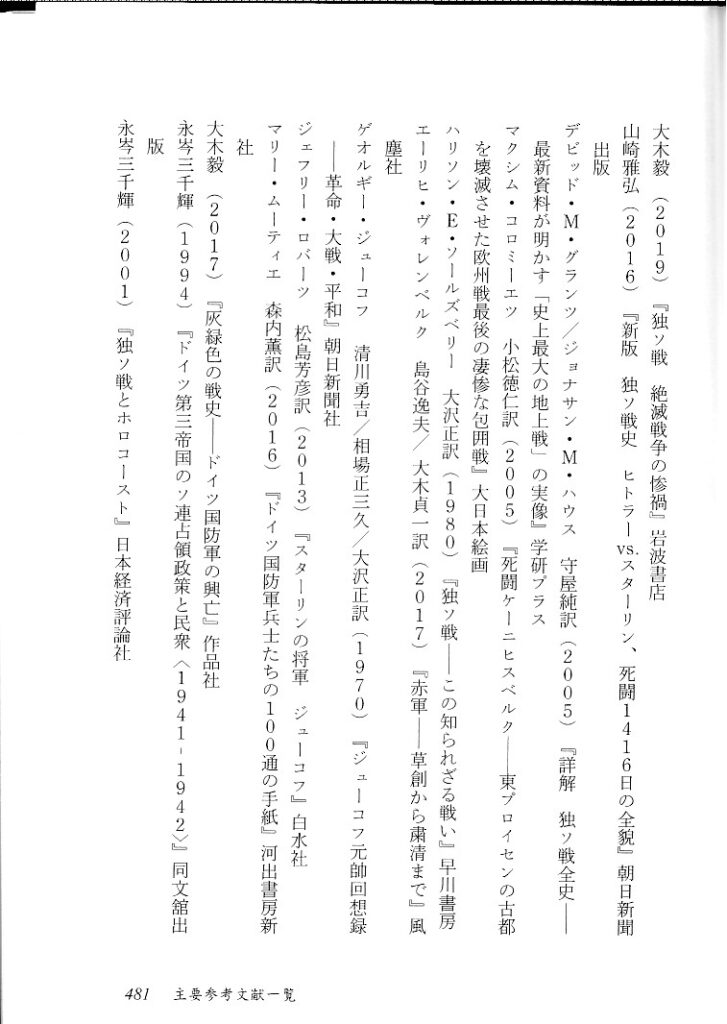

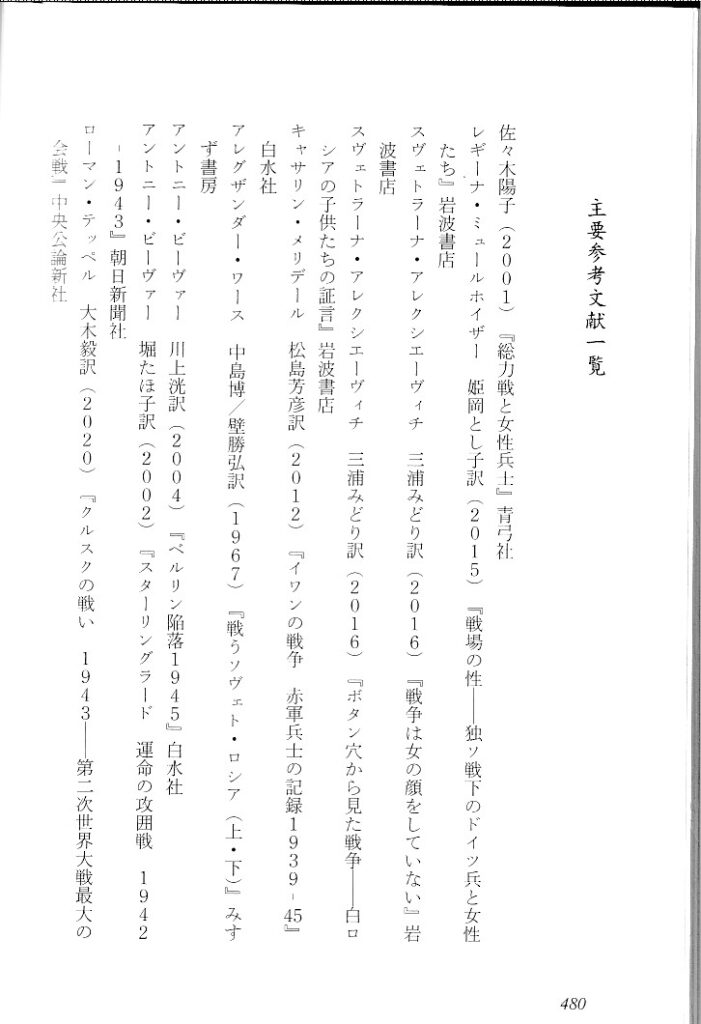

『同志少女よ、敵を撃て』の巻末には、活字の参考文献が数ページにわたってあげられている。

わたしが素朴に感じるのは、それ以上に、現代ロシアの戦争映画の多くが参照されているのではないか、ということだ。

以下に、そのおもなタイトルを記してみる。

フョードル・ボンダルチュク『スターリングラード 史上最大の市街戦』 2014

『バタリオン ロシア婦人決死隊VSドイツ軍』 2015

『レッド・リーコン1942 ナチス侵攻阻止作戦』 2015

『ロシアン・スナイパー』2015

カンテミール・バラーゴフ 『戦争と女の顔』 2019

『シベリアン・スナイパー』2021

『ロシアン・ソルジャー 戦場に消えた18歳の少女兵士』 2021

どこかに書いたことだが、2010年代なかばあたりから、ロシア映画は、プーチン帝国主義に忠実な愛国好戦路線を多く生産するようになっていった。ウクライナ侵攻に先立って、ロシアの使命はボルシェヴィキ革命の「21世紀的な継承」だとするイデオロギー教宣を、大衆分野においても確定したのだ。

ニキータ・ミハルコフとともに、ロシア映画のドンの座にあるボンダルチュク(セルゲイ・ボンタルチュクの息子)の『スターリングラード 史上最大の市街戦』がその先駆となる。

その路線において、大祖国戦争を闘った女性兵士部隊、そして個人として名を遺した女性スナイパーを描く作品が歓迎されたことは、いうまでもない。また、女殺し屋という存在は「西側映画」の開拓した有力な娯楽路線でもあった。ロシア版になると、祖国のために敵を殺戮する、という絶対の大義名分がついたわけだ。

『同志少女よ、敵を撃て』が、それらの愛国好戦映画の「大義」をそのまま受け継いでいる部分は多いと感じる(だからといって、この作品をプーチン帝国主義讃歌とか、的外れに批難したいのではない、念の為)。

参考文献としてあげられている書目のうち、最も重要なものは、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの『戦争は女の顔をしていない』である。上にあげた映画リストのうち『戦争と女の顔』は、アレクシエーヴィチ作品を基にした。『同志少女よ、敵を撃て』の、いささか強引な結末のつけ方は、作者がいかにアレクシエーヴィチ作品に応答しようとしたかの苦闘を反映している。

しかし、『同志少女よ、敵を撃て』の読者を沸かせる主要な部分は、戦争のなかで「敵を屠る」ことに卓越していく「普通の少女」の物語なのだ。

この事実は、わたしの気分を不安定に揺さぶる。

コメントを送信