ロシアで作家として生きること

ロシアで作家として生きることは、途方もない犠牲と受難を引き受けることと同義だ。作家とは、実人生の安定や幸福から見放される存在だ。ロシア文学史のなかで、そうでない個人を探すことは難しい。エレンブルグだって、ショーロホフだって、例外ではない。

ミハイル・ブルガーコフの伝記の冒頭には、彼の窮死のさいの、印象的なエピソードが掲げられている。スターリンの秘書なる人物が「本当に同志ブルガーコフは亡くなったのですね」と、確認の電話をしてきたのだという。カフカ的場面というより、暗鬱なスパイ小説にふさわしい。これは、彼をめぐる不条理小説の連鎖劇のような出来事の総仕上げにも想える。

フセヴォロト・サハロフ『ブルガーコフ 作家の運命』(2001)には、同様のこんなシーンもある。スターリンがゴーリキイに語ったといわれる科白だ。

……こいつは、なかなかのベレー帽だな! しかも、人の神経を逆撫でするベレー帽だ! ……こいつは気に入った! (川崎浹・久保木茂人訳 群像社 2001 37ページ)

これは、「ベレー帽」の含意がよくわからないので、追加調査を必要とし、引用のみにとどめておく。

後期のブルガーコフは、執筆は許されるものの、戯曲の上演許可はことごとく却下されるといった「生殺し」の状況を強いられつづけた。彼の代表作『巨匠とマルガリータ』が公刊されたのは、彼の死後四半世紀を過ぎてからだった。こうした「名誉」は、いったい何の教訓になるのだろうか? ロシア文学の理想の、普遍的な不朽性の供物か……。

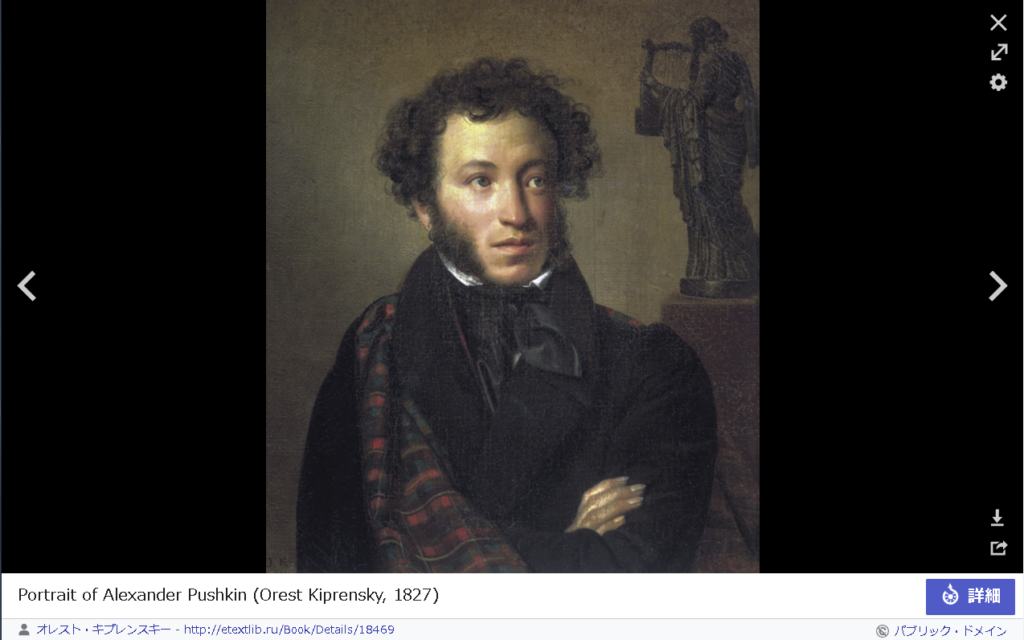

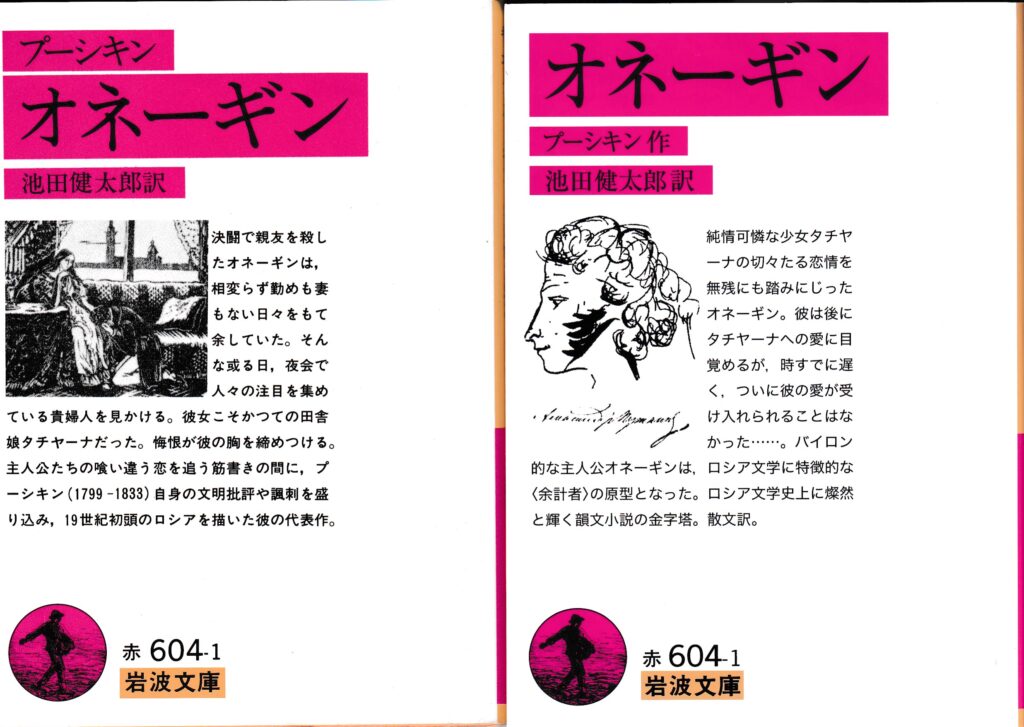

このような入り組んだ犠牲の症例は、プーシキンにはじまる。これは間違いのないところだ。デカブリストの乱、一八二五年。プーシキンは連座を免れたはしたが、最重要の要監視作家として流刑される。ニコライⅠ世は「臣プーシキン作品の検閲は、朕みずから行なうであろう」と受けあって、若い作家を感動させたーー。ブルガーコフとスターリンの伝えられるエピソードは、一世紀を経た後での、そのヴァリエーションだとも感じられる。この一世紀のうちには、帝政を転覆した革命が起こり、世界革命の理想がしだいに後退し、ソヴィエト連邦の初期には、スターリンの個性に表徴される一国社会主義路線が定着していく、という歴史過程がきざまれた。そして、権力システムと文学創造との非和解的な対立構図に関していうなら……。まるで、同一の検閲と言論圧殺が、まったく断絶なく連続しているかのように観察される。いや、帝政ロシアの負の結晶として現われたボリシェヴィキ体制には、より精密な言論封殺の戦略が(歴史の逆説を嘲笑うかのように)実現している、というのが今では常識的な理解となっている。

後期ブルガーコフには、プーシキンとスターリンをテーマ化した戯曲(もちろん上演は許されず、すべて死後の発表となった)がある。邦訳も刊行されている。それらについては、次の機会に……。

コメントを送信